El futuro se siembra hoy

Compartir

En un contexto global atravesado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la presión creciente sobre la disponibilidad y calidad de los recursos naturales, el modo en que producimos está llamado a transformarse.

Sin embargo, esta transformación no es solo una exigencia, es también una oportunidad: los bonos de carbono y los bonos de biodiversidad se presentan como herramientas clave para vincular la producción agroindustrial con la conservación del ambiente y el financiamiento internacional.

Argentina, con su enorme riqueza en ecosistemas y una matriz productiva en pleno proceso de adaptación, tiene una chance real de convertirse en un actor relevante en estos mercados. Y dentro del país, regiones como el NOA —con su diversidad ecológica, su potencial forestal y sus economías regionales en transición— ofrecen escenarios privilegiados para el desarrollo de iniciativas que sumen valor ambiental y social.

No se trata solamente de mitigar impactos, sino de producir valor regenerativo, de generar ingresos cuidando lo que nos cuida: el suelo, el agua, los bosques y las comunidades que viven en torno a ellos. Ya vimos cómo funciona el mercado de carbono, ahora te mostramos quiénes lo están haciendo realidad.

Panorama técnico: dos caminos hacia una economía regenerativa

Frente al desafío de producir regenerativamente, dos herramientas se consolidan como estrategias complementarias: los bonos de carbono, que permiten valorar la captura o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; y los bonos de biodiversidad, que apuntan a conservar ecosistemas irremplazables y generar beneficios múltiples a partir de esa protección.

Bonos de carbono: medir emisiones, capturar valor

Dr. Ignacio Gasparri. Instituto de Ecología Regional. CONICET.

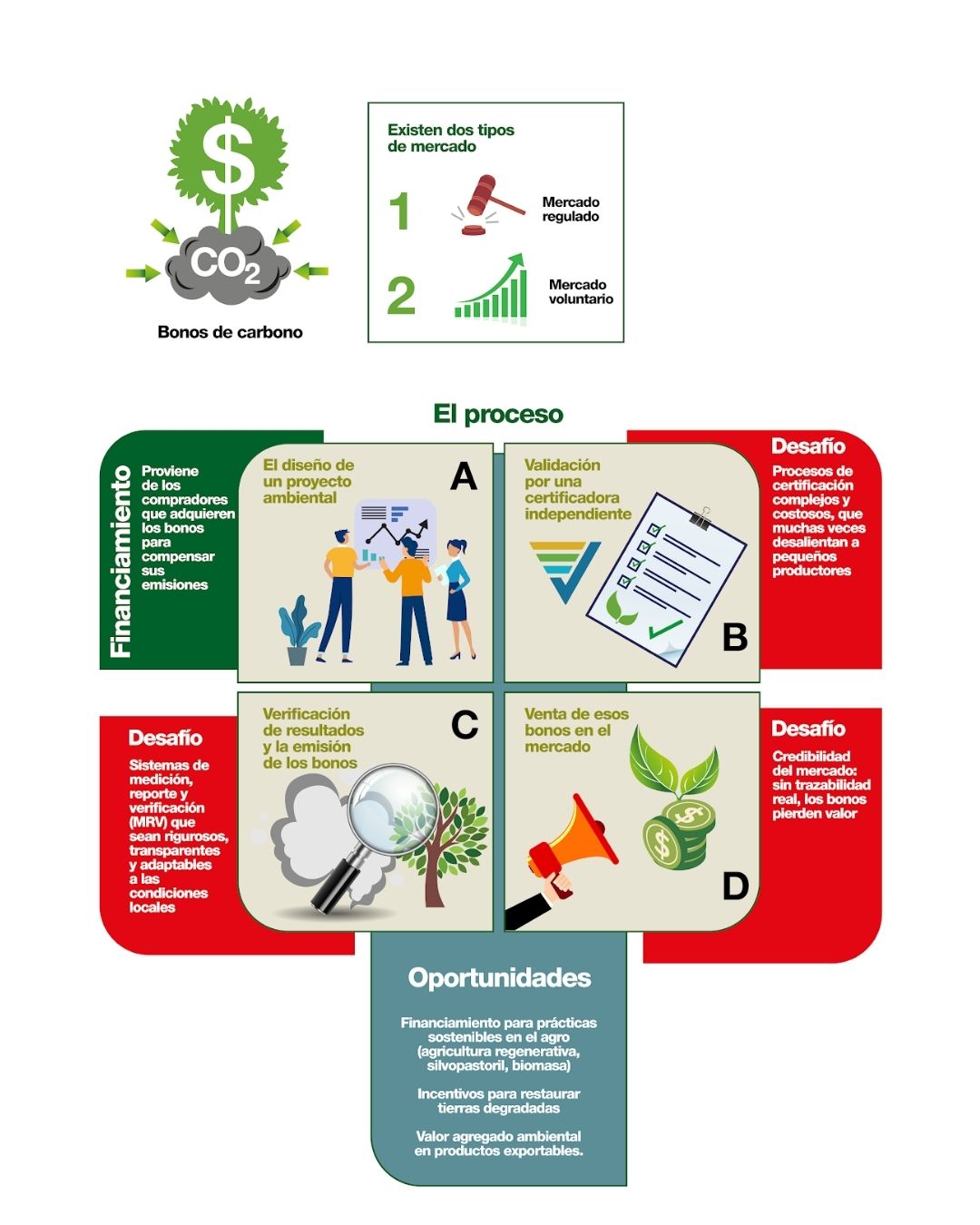

Los bonos de carbono son certificados que representan la captura o reducción de una tonelada de dióxido de carbono (CO₂) o su equivalente en otros gases de efecto invernadero.

Funcionan como una herramienta de compensación: son emitidos por proyectos que capturan carbono (por ejemplo, a través de reforestación, agricultura regenerativa o uso de biomasa),

y son adquiridos por actores que requieren compensar emisiones residuales que no pueden reducir de forma inmediata.

El siguiente esquema resume cómo se genera un bono de carbono, desde el diseño del proyecto hasta su comercialización.

Bonos de biodiversidad: pagar por conservar lo irreemplazable

Dr. David Flores. Director general de investigaciones. Fundación Miguel Lillo.

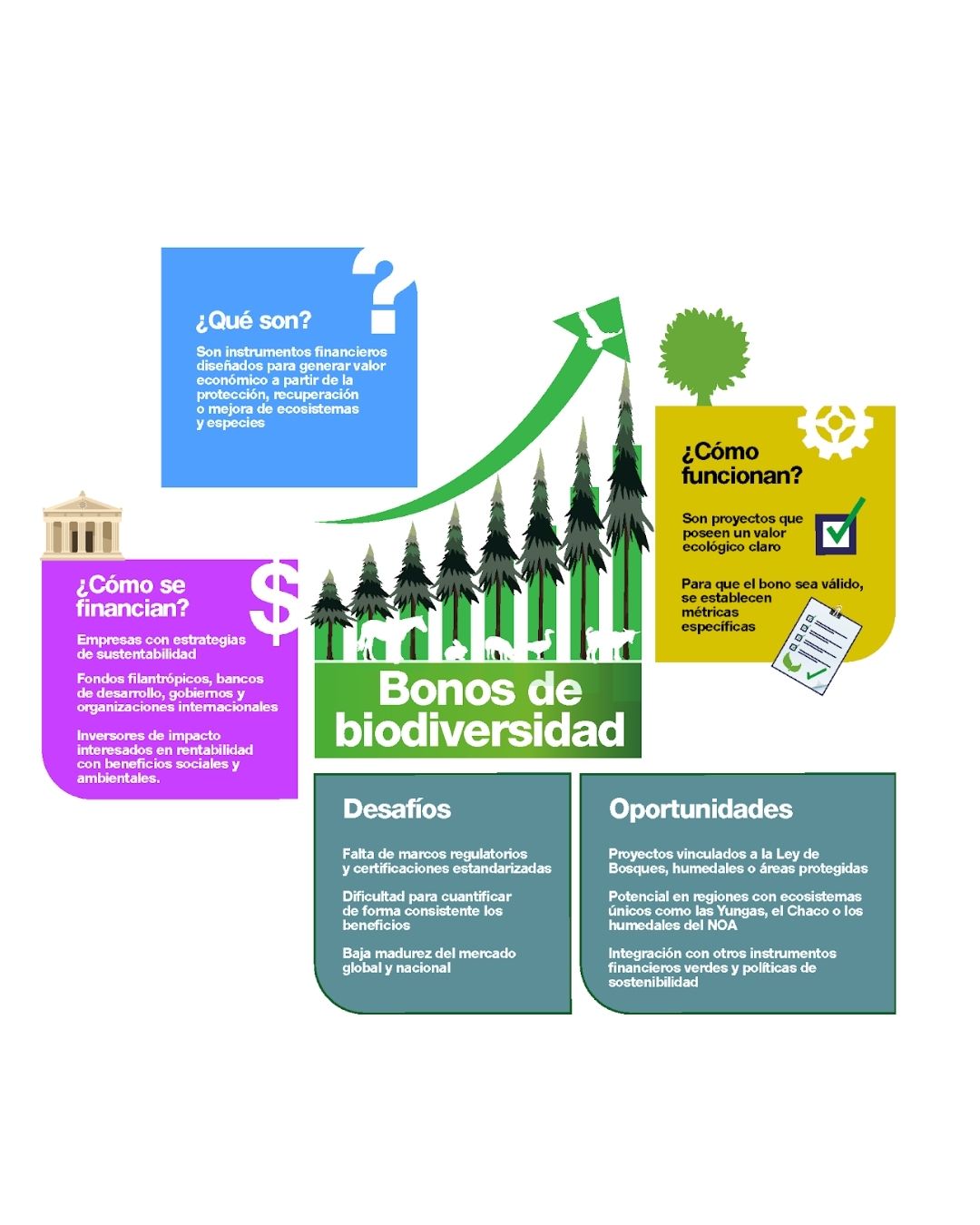

Los bonos de biodiversidad son una herramienta emergente en la conservación ambiental. Buscan incentivar la protección y restauración de ecosistemas y están diseñados para financiar acciones que preserven la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos asociados. Sus compradores (empresas, gobiernos o filántropos) financian proyectos que generan beneficios para la biodiversidad.

Aunque su funcionamiento bursátil tiene similitudes con los créditos de carbono, los bonos de biodiversidad se enfocan en la mejora de indicadores relacionados con la salud de ecosistemas y las especies que los componen.

Esta infografía resume los ejes principales de estos nuevos instrumentos.

Casos modelo en Argentina: cuando las ideas se vuelven acción

Grupo Arcor: pioneros en hacer del carbono un activo

Bárbara Bradford, gerente corporativa en Sustentabilidad

El Grupo Arcor lleva años incorporando la sostenibilidad como eje estratégico de su crecimiento. En el marco de su Estrategia 2030 “Vivir Mejor”, desarrollaron dos iniciativas destacadas que los posicionan como referentes nacionales en la generación de bonos de carbono, con un modelo basado en eficiencia energética, economía circular y vinculación con estándares internacionales.

La primera experiencia se remonta al Ingenio La Providencia, Tucumán: en 2006, Arcor instaló allí una caldera de vapor que reemplazó el consumo de gas natural por biomasa residual proveniente del bagazo, subproducto de la caña de azúcar. Esta innovación permitió reducir más de 150.000 toneladas de CO₂ entre 2007 y 2010.

Gracias a ello, el ingenio se convirtió en el primer establecimiento del sector azucarero argentino en certificar reducciones bajo estándares del mercado voluntario, a través del estándar internacional VCS (Verified Carbon Standard). También fue pionero en la provincia de Tucumán.

La segunda iniciativa tuvo lugar en Papel Misionero, empresa del grupo dedicada a la producción de papel en la provincia de Misiones. Allí, la instalación de una caldera de biomasa permitió sustituir fueloil por restos de madera provenientes de la propia industria y de aserraderos locales.

Entre 2016 y 2020, esta acción resultó en la emisión de 352.000 certificados de reducción de emisiones (CERs) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas. Cada bono representa una tonelada de CO₂ evitada, verificada y registrada ante organismos internacionales.

Estas experiencias no solo consolidaron la posición de Arcor en el mercado de bonos de carbono, sino que también generaron financiamiento para reinvertir en tecnologías limpias y de bajo impacto.

Desde la empresa destacan que el mercado argentino aún necesita reglas claras, incentivos y una infraestructura más robusta, pero subrayan que hay condiciones naturales y capacidades técnicas para que el país se posicione con fuerza en los próximos años.

ReForest Latam: restaurar naturaleza con ciencia y propósito

Damián Rivadeneira. CEO y fundador de ReForest Latam.

Del activismo ambiental a la biotecnología aplicada. Así podría resumirse el camino de ReForest Latam, un emprendimiento que nació como programa de voluntariado ambiental y evolucionó hacia una startup que busca restaurar ecosistemas a gran escala utilizando ciencia y tecnología.

Damián Rivadeneira, fundador del proyecto, relata cómo todo comenzó en plena pandemia con una iniciativa llamada Conscientes, que integraba acciones educativas, limpiezas comunitarias y proyectos de restauración en la Sierra San Javier (Tucumán).

En colaboración con biólogos, ingenieros forestales y guardaparques, plantaron especies nativas y rehabilitaron áreas degradadas por incendios o uso ganadero.

Sin embargo, al escalar los proyectos, se toparon con un límite estructural: los métodos tradicionales de restauración eran lentos, caros y poco escalables. Fue entonces cuando surgió la idea de combinar drones, bioinsumos y diagnóstico ecológico para diseñar una solución más robusta. En 2023 fundaron oficialmente Reforest Latam, con el objetivo de restaurar millones de hectáreas de manera eficiente.

Hoy cuentan con laboratorio propio, desarrollan cápsulas de siembra para lanzamientos automatizados con drones, empleando especies nativas específicamente adaptadas a los ecosistemas locales.

Se definen como una empresa de triple impacto y apuestan al incipiente mercado de bonos de biodiversidad, que aún carece de marcos regulatorios sólidos en el país, pero ofrece un enorme potencial para regiones como el NOA, con ecosistemas ricos y vulnerables.

Desde su mirada, la clave está en la articulación entre ciencia, tecnología y comunidad: restaurar no es solo sembrar árboles, sino reconstruir relaciones ecológicas y sociales.

Creen que, si Argentina logra definir estándares adaptados a su biodiversidad, podrá atraer inversión verde y posicionarse como exportadora de soluciones ambientales.